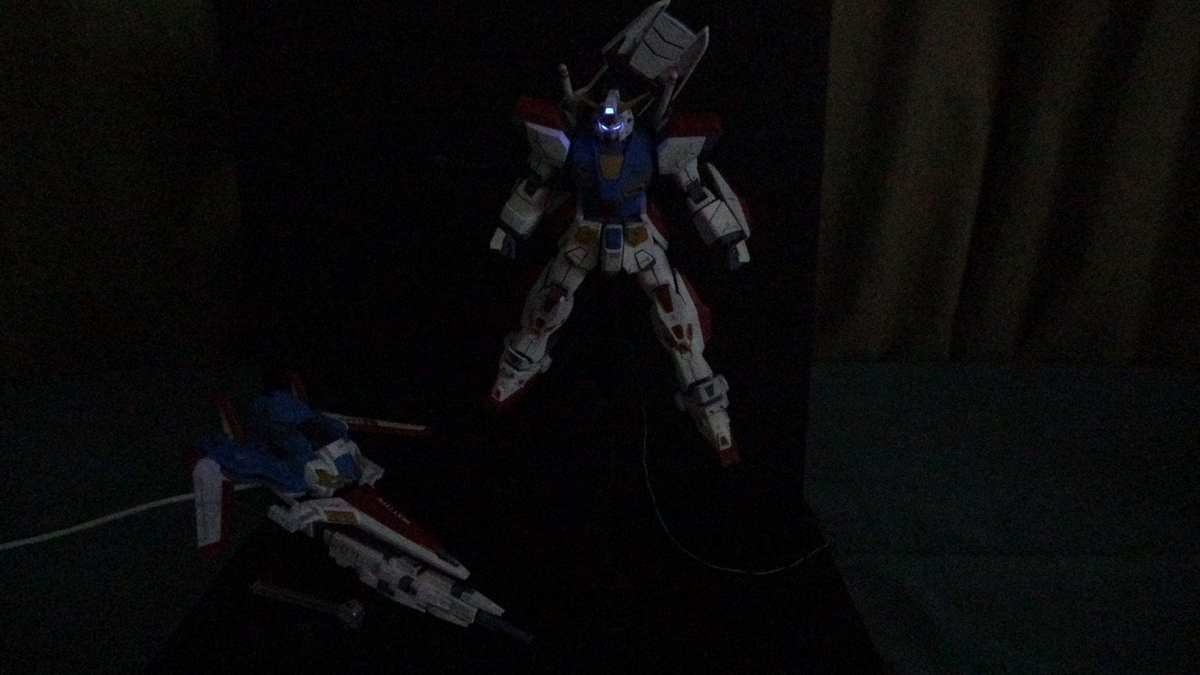

前回、掲載した『MSN-04 SAZABI』から早、半年もたってしまった。最近は模型製作以外に時間を取られ、作製の時間をとれる土日合わせて8時間程度。今回紹介するMGは2機同時作製とその追加武装4種のため思った以上に時間を取られてしまった。

で、今回紹介するのは2023年9月に紹介したF90の機体付属追加武装2体と任務遂行武装4機である。

2023年11月販売のMission pack J & Q

2024年4月販売のMission pack A & L

2024年6月販売のF90 N type

2024年10月販売のF90 III Y type

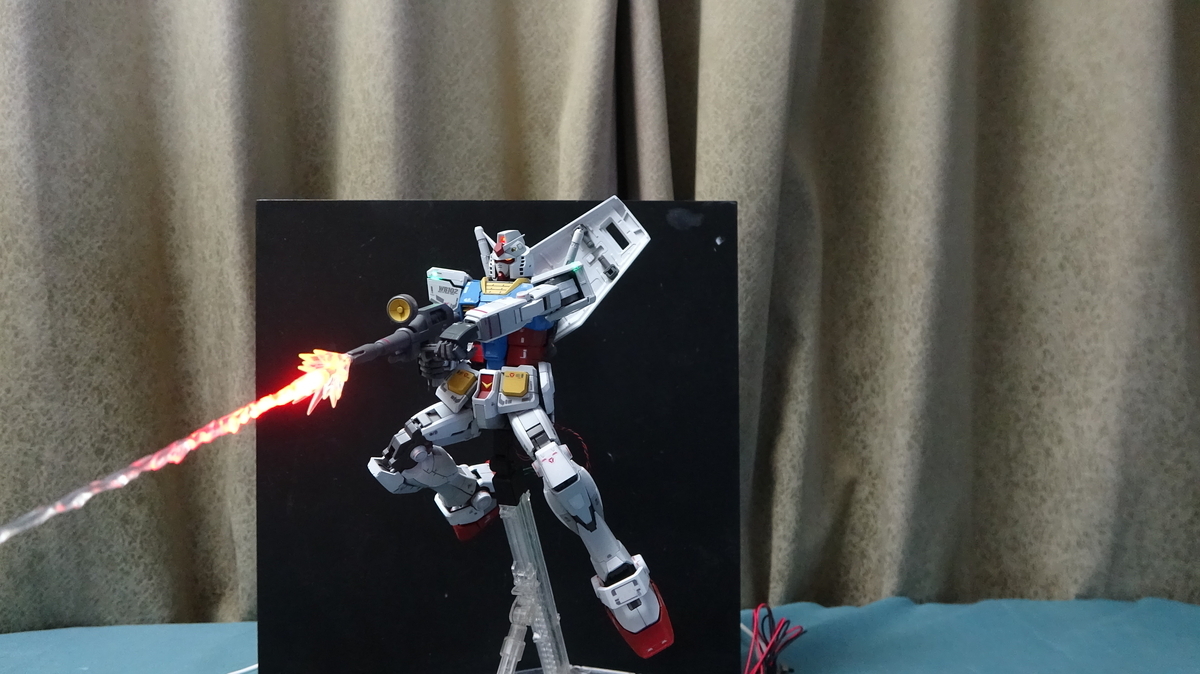

JはJacketの略で初代Gundamから続くFull Armor意志が継がれており、右腕に二連砲、左腕に何らかの仕掛け(beam sarberや連装小型弾頭)と小型物理楯を兼用した装備、右肩に主砲。全体的に厚みのある装甲が施されている。

QはQuickの略で機体の運動性や航行距離を延ばす武装で初代Gの連邦軍のG Armor計画やZのG defenserよりもZion軍側の高機動Zaku系に近い機体に多数の推進器を追加する思想に近い。あくまでも高機動を追加しただけなので武装の火力は機体が有する物に頼ることになる。

AはAssultの略で強襲武装。Qをより戦術的にしたような武装。G Armorやdefenserの様な合体前の支援機の様な機構を排除した完全な追加武装。

LはLong rangeの略で長距離射撃を目的とした追加武装。長距離武器はZ Gundamからの登場だが、それ以降、GとGQX以外すべての作品に登場している。L typeは長距離だけでなく、近中接戦闘においても対応できるような武装が施されている。

NはNext Type、New Typeの略ではないのだがニュータイプ(超感覚)操縦者が追加武装兼支援機に搭乗しF90と合体後支援機から本体を操縦するという極めて異例な仕様の追加武装である。本来N typeはF90の追加装備草案が出ていたころには存在しなかった物だったがいろいろな誤解をもとにMG化にあたり晴れて実現化された珍しい経緯がある。

近年まで公式ではN typeの物語上での詳細な建造意図は公開されていなかったが、F90のMG化にあたって Mission Pack A to Z Projectで物語の再構成が行われF90 Fastest Formulaとう漫画で登場することになった。

機体はF90 I型の2号機が様々な追加武装試験の中、試験運用中期ごろに登場する。

Y TypeはYoung star(新星)の略で今までのF90計画の新機軸機体としてF90の型違い三番目という事で本来はF90 IIIの事でMG化前のEntry gradeが発売された1990年代の頃から左肩の『90 Y』表記されていたことからF90IIIとF90Yが同一のものであるとの認識される事は少なかった。なぜならEGの化粧箱には『CLUSTER GUNDAM MOBILE SUIT F90Y』と書いてあるからである。今回のMGの化粧箱は『F90IIIY CLUSTER GUNDAM』とF90の三型機であることがしっかりと明記されている。

Y Typeは漫画や小説化されているので詳しい薀蓄は記載しません。

合体機構は初代Gとは異なるがCore block Systemと本体と合体する戦闘機が初代GのCore fighterにBoosterがつながった状態のCore Boosterのまま連結できるというのが新技術。あるとなしでは戦術行動時間が大いに変わる。New type専用機では無いがNew typeが操縦すれば質量のある残像(MEPE)を発生させられる。

F90III YはF90物語史にとって一番重要な存在であることを殆どの方は認識していない。・・・、それはGundam歴史上においてAnaheim Electronics社が最後に送り出すあのGundamにその技術が転用されたことである・・・。そのあれを早くMG化望む。RX-F91やF91改の事ではない。まあ、RX-F91改はMG化してほしいけど。

今回は塗装にひと手間増えたため、塗装時間にえらく時間を費やしてしまった。

本体骨組みの欠損、破損を防ぐために下地のSurfacerを塗る前に『Gaia multi Primer Advance』という下地の下地を塗装した。

しかし、塗料の扱いが非常に大変。粘土の微弱な接着剤を塗装するようなもので、

周りに綿毛や、埃があるとそれが付着してしまい取れなくなってしまう。塗装換気をしっかりと行っていてもやはり塵一つないようなclean roomではないので少なからず埃が、あと飼い猫の毛も・・・。

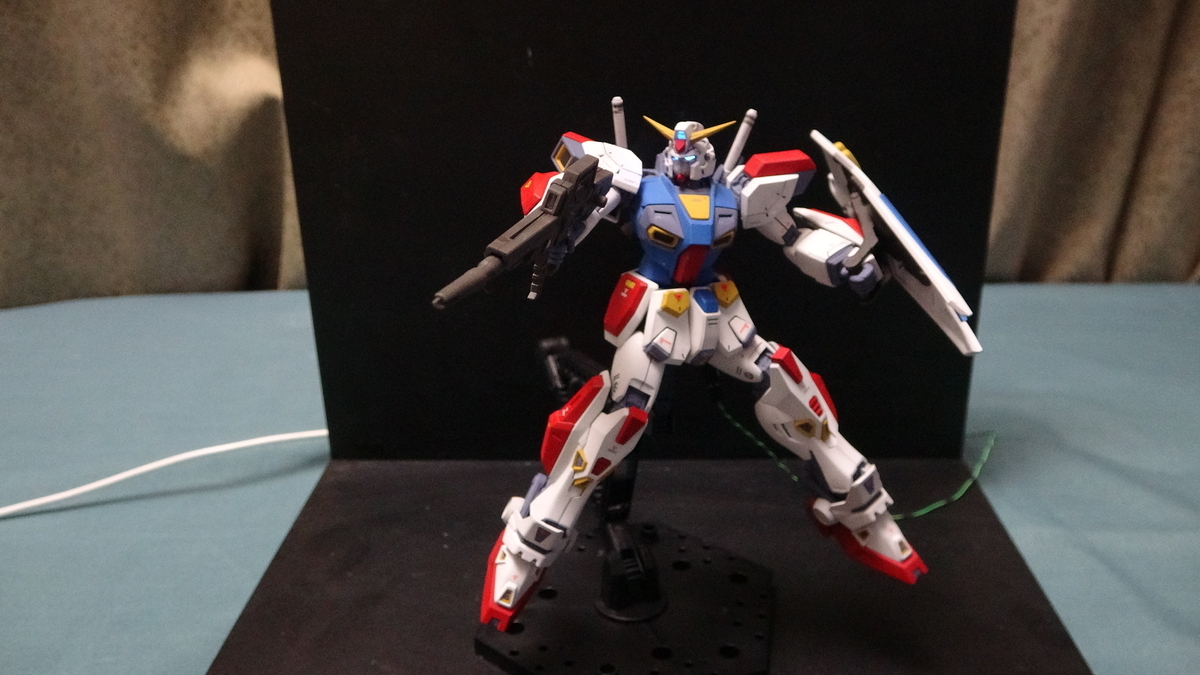

骨組みに装甲を乗せて完成。前回のF90やF90IIよりもさらに塗装光沢を抑えた。

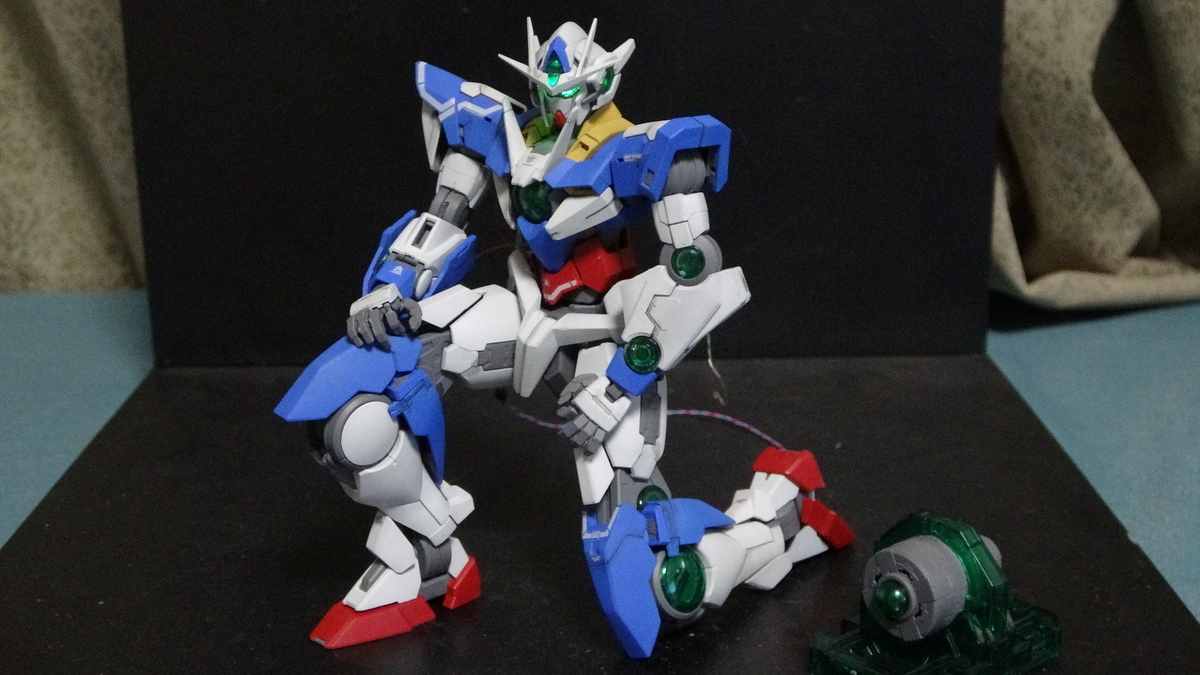

前回掲載したF90I 一号機& II同様、各部分の可動域が広い。

機体の均衡せいも高く、姿勢維持が安定している。

F90 I型一号機、二号機、II型、III型を並べると共通部と変更部が一目でわかる。

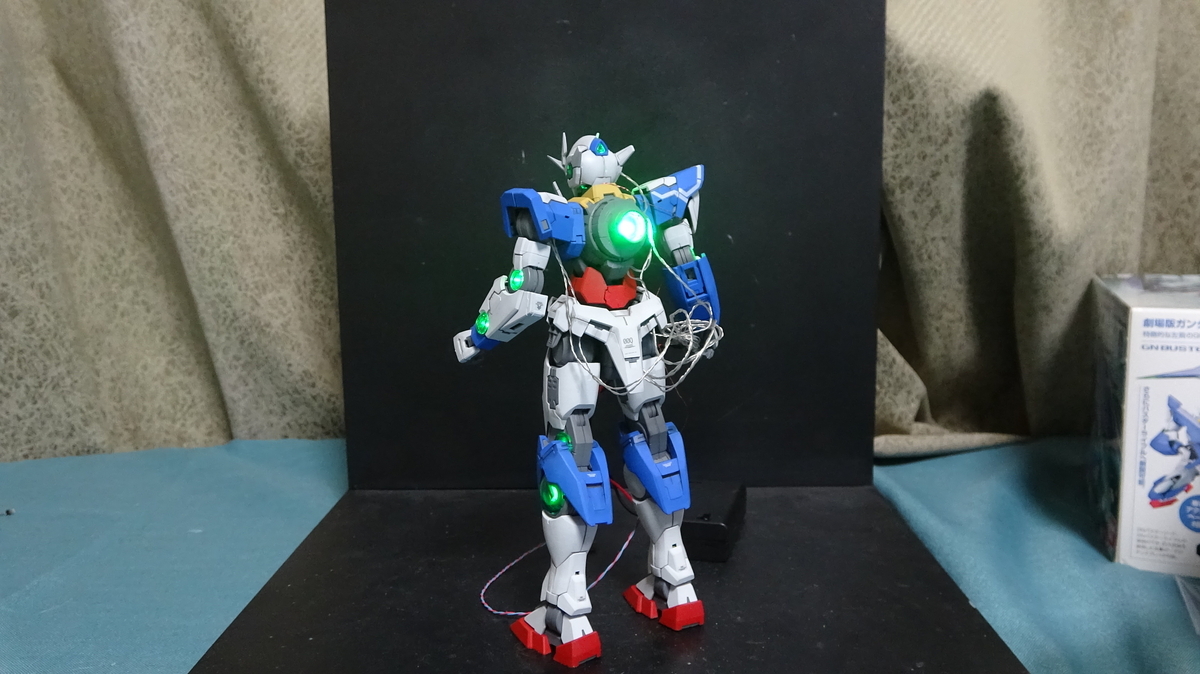

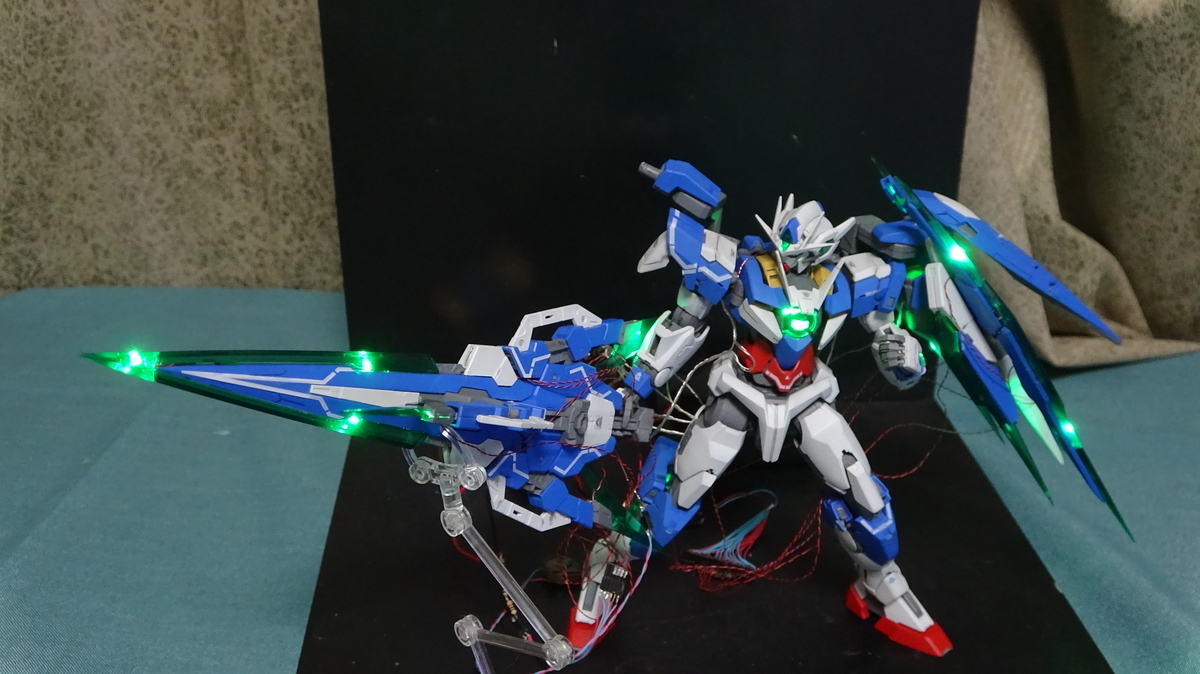

N type

中央 :F90 I型 二号機

中央右:Hull Fighter

下左から

Beam sarber effect x 2本

Hilt Funnel beam sarber形状 effect x 2本

物理楯 x 1枚

Beam Rifle x 1挺、sub condenser magazine x 3個

Hilt Funnel dock Beam Rifle x 1挺

Hilt Funnel x 6基

beam sarberの柄 x 2本

この色の塗分け方だと何となくZZ Gに似てなくもない。

Hilt funnel beam rifle搭載のHull fighterとF90 I型 2号機の合体前。

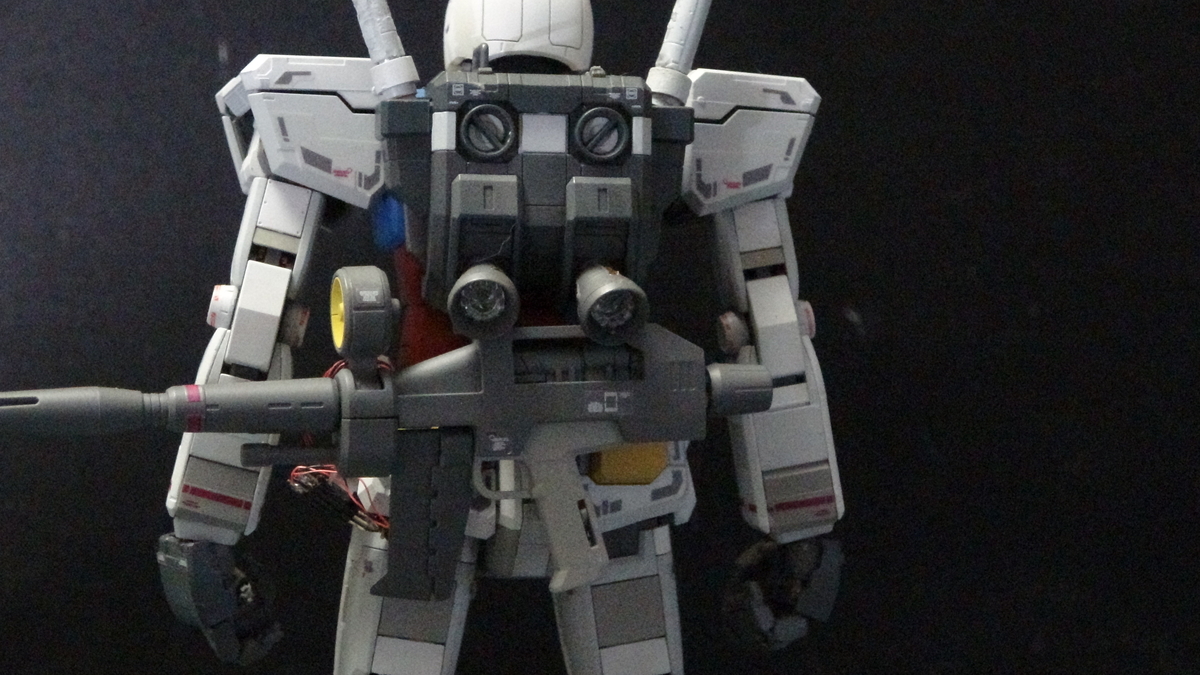

背中の重みが増しているがHilt funnel beam rifle銃口の先は地面に設置せず、後ろに倒れることなく直立姿勢を維持している。

化粧箱画の姿勢での撮影

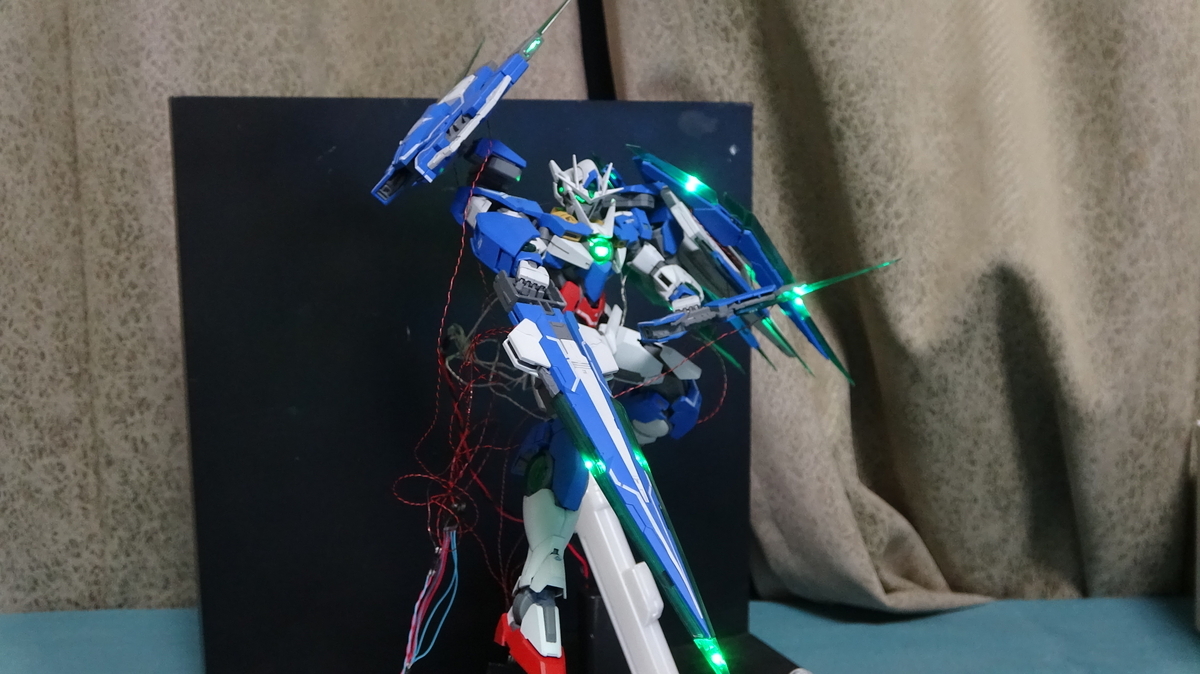

自前の模型立てでHilt funnel展開を表現。RGには標準で拡張表現部品がついていることが多いのにMGに組み込まないのか不満で仕方がない。

Hilt funnel beam sarberの柄はHull fighterに六本搭載されているが、剣の方が2本しかない。6本使い捨てにする状況も考えられないので設定考察が足りていないことを感じられる。Hiltは刀を意味する英語だが、funnelなら態々手に持って戦うのは本来の武器の意味として合ってないし、beam sarber状態で飛ばしてぶつければいいと思う。

ただ、この柄の内部にはsarber形状を維持するための動力源があるので意味がなくもない?

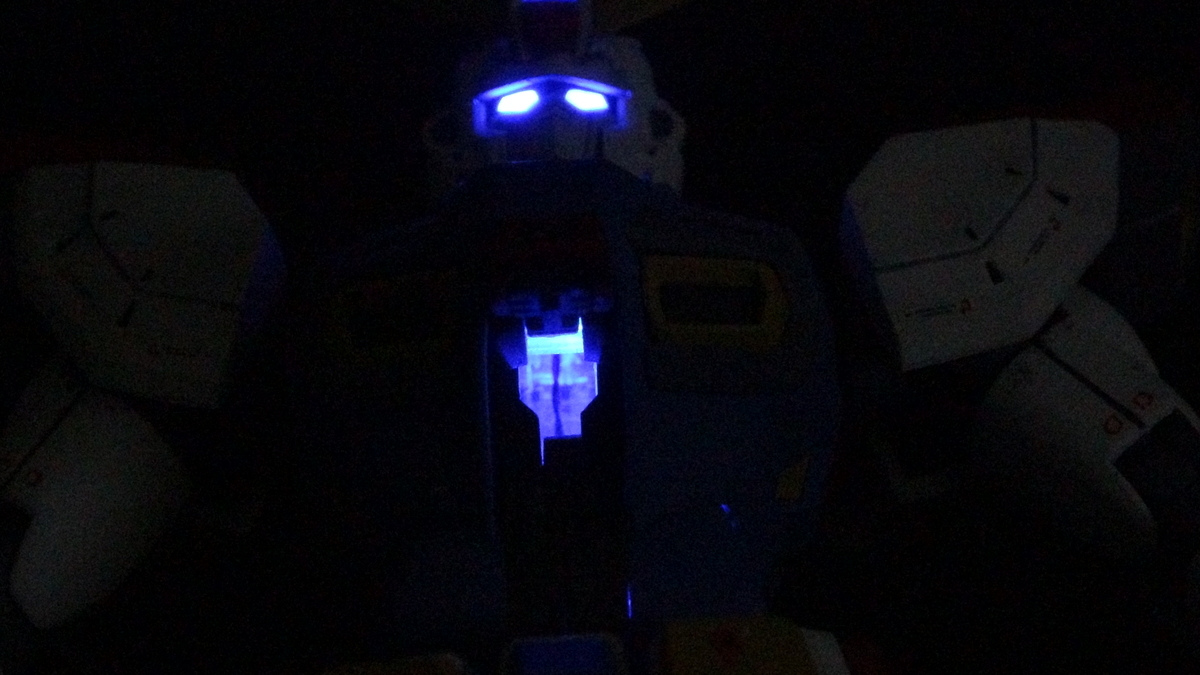

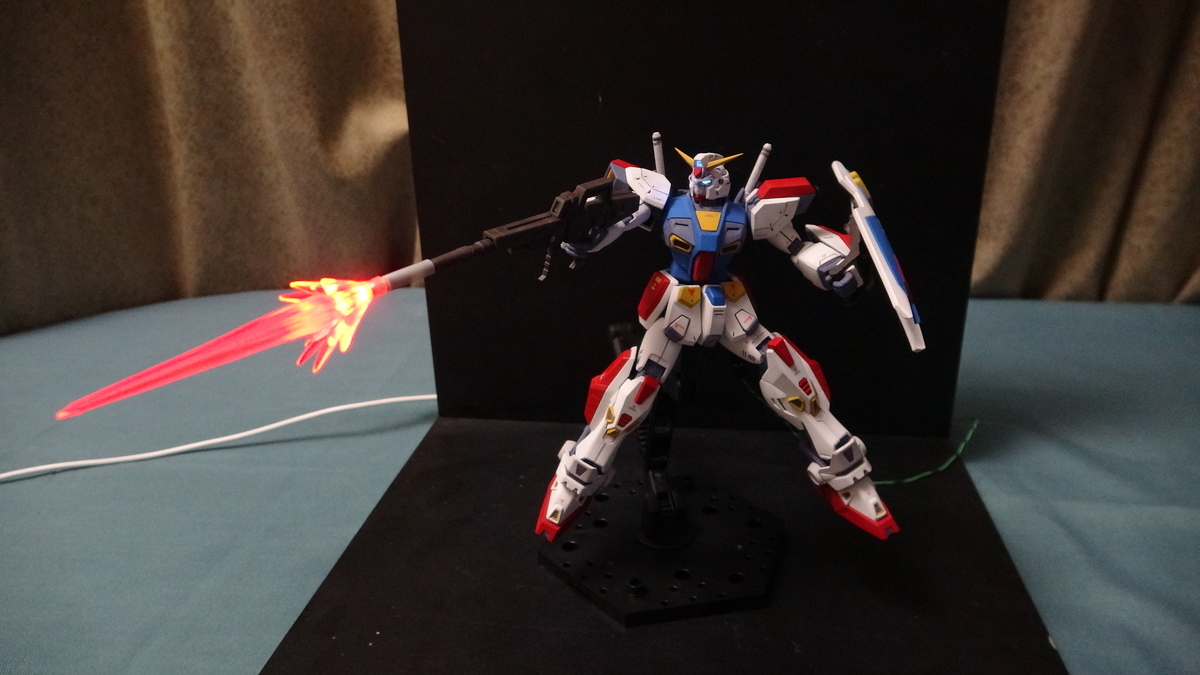

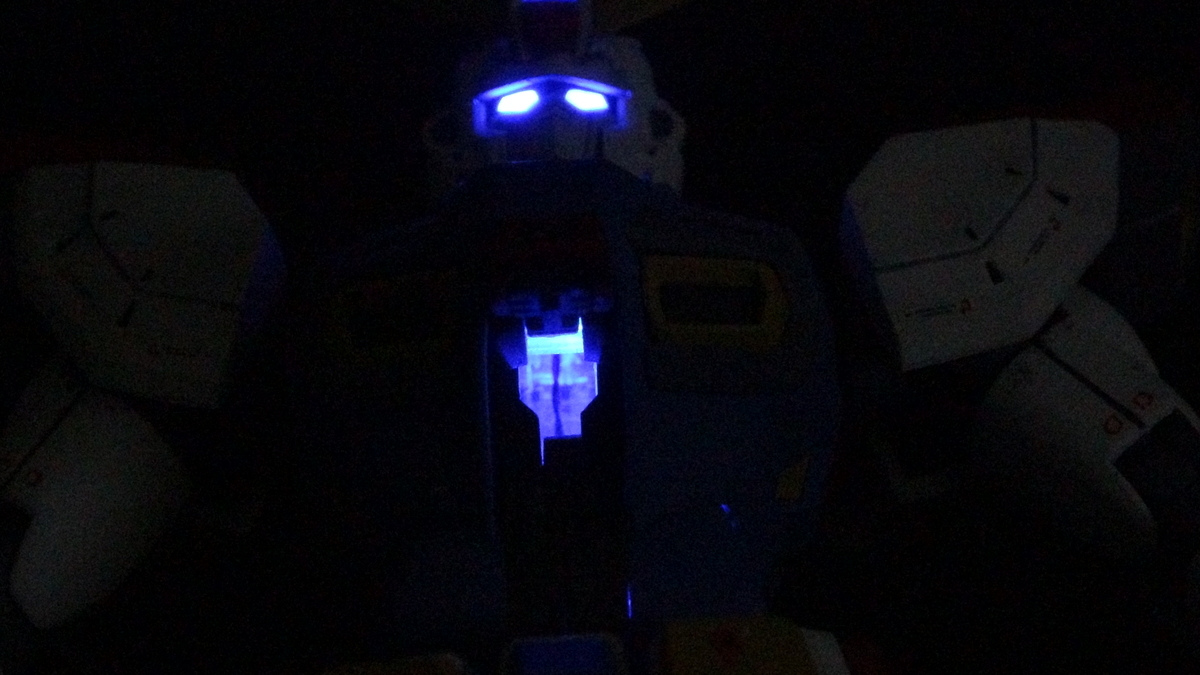

この小さな形状のHilt beam sarberに電源内蔵LEDを仕込むのは苦労した。

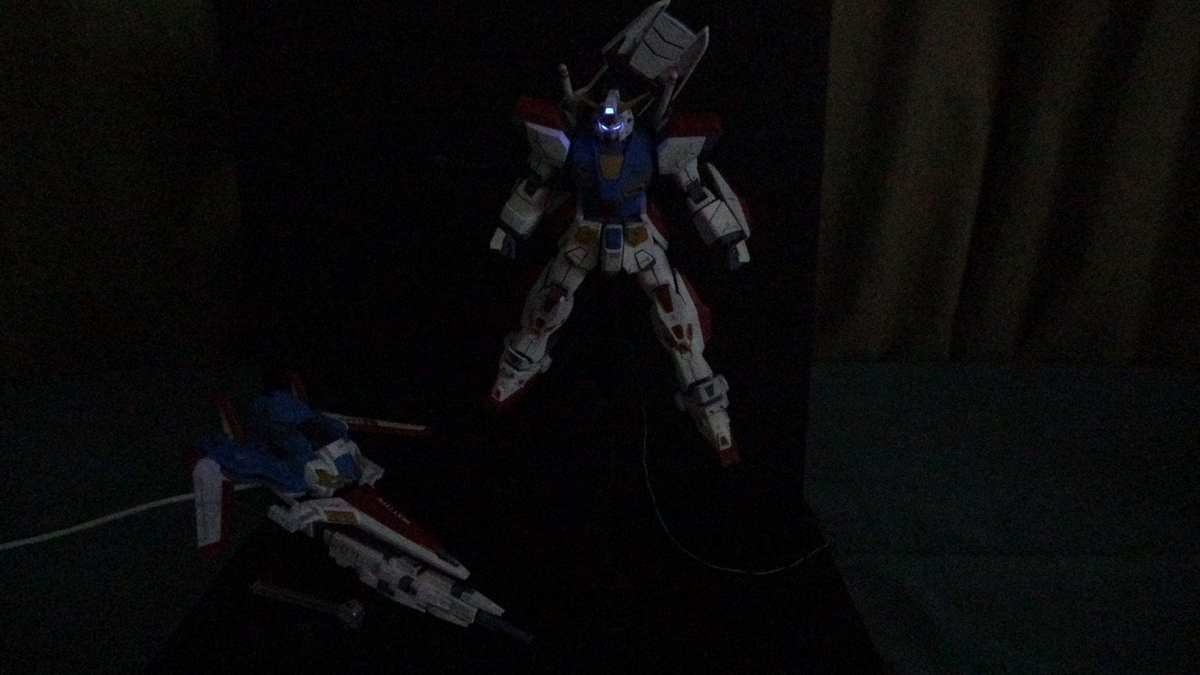

またのちに紹介するQ typeをN typeに併用。これで操縦者がNew typeでも機体の追従性に不満を感じることもなく操縦できると考えられる。

なぜか操縦席外壁がF90 I型 一号機と違って透明部品だったのでLEDを仕込んで発光させてみたのだが搭乗口扉を閉めてしまうと殆ど光が漏れてくることもなく意味がなかった。MG F91 Ver.2.0のように胸部に隙間が多い機体だったら、見栄えが良かったのだろ。

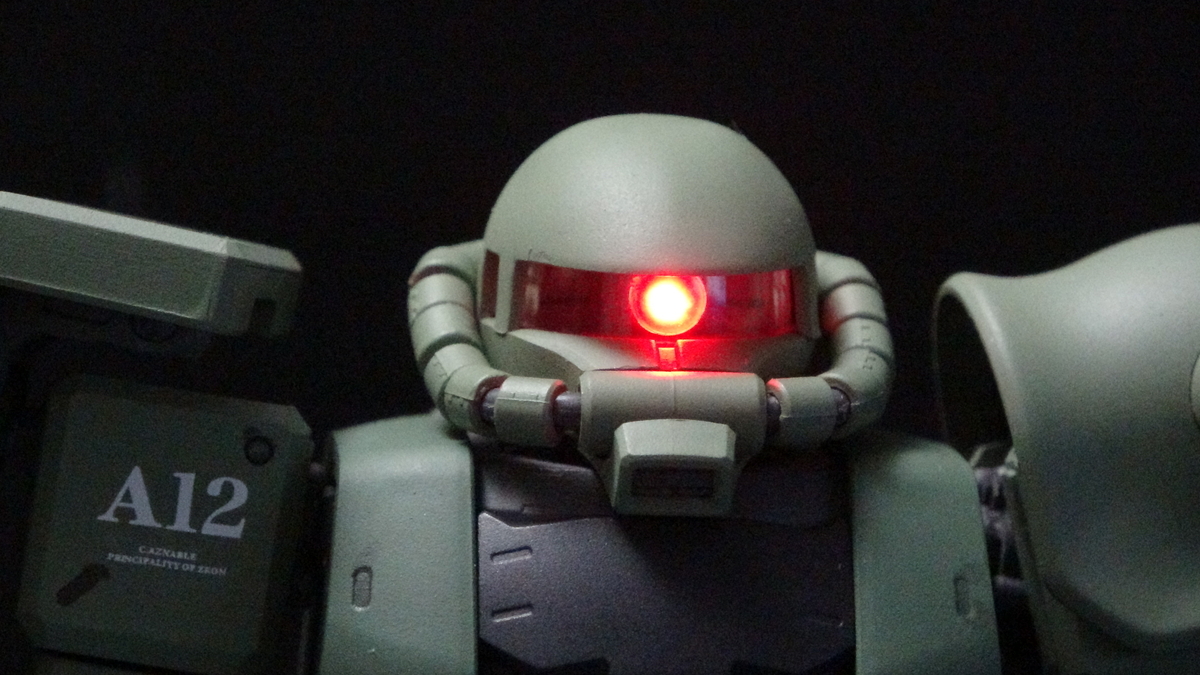

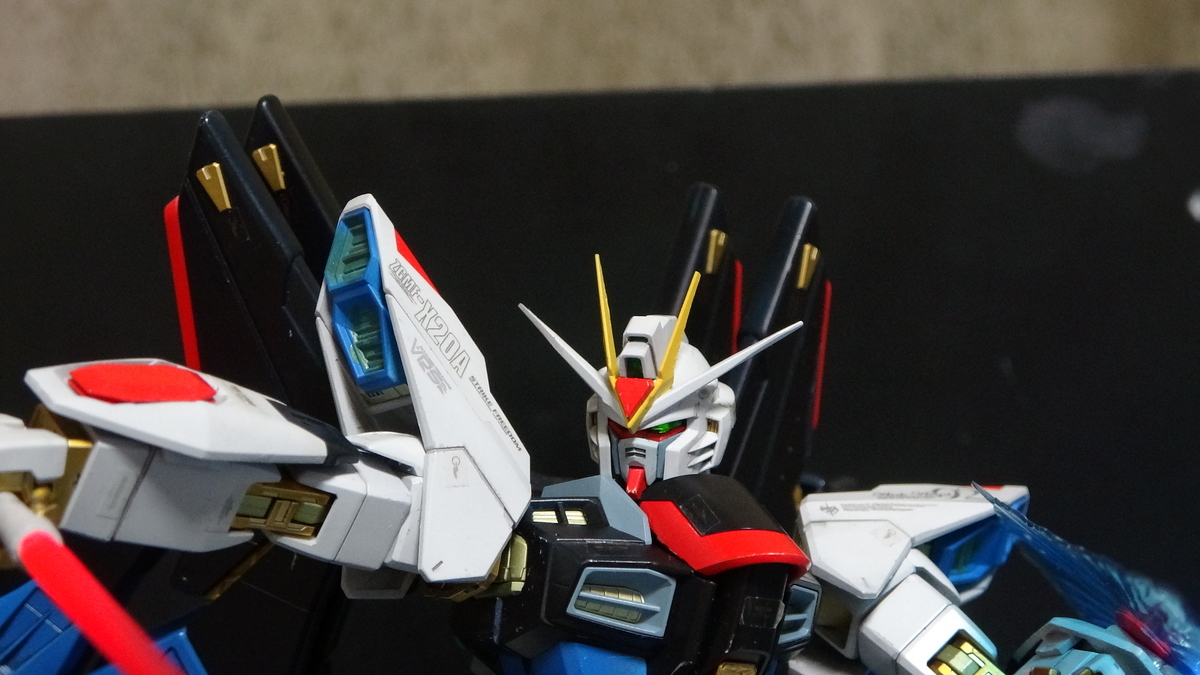

顔を拡大して撮影・・・、墨入れにタミヤのスミ入れ塗料という名の製品を使用するのだが材質がenamel溶剤のため、塗りすぎると浸透性が高いため目に見えない傷口から内部に浸透して素材を割ってしまう。塗りすぎには注意が必要!!

顔の中で重要性を占めるmask部分に亀裂が。

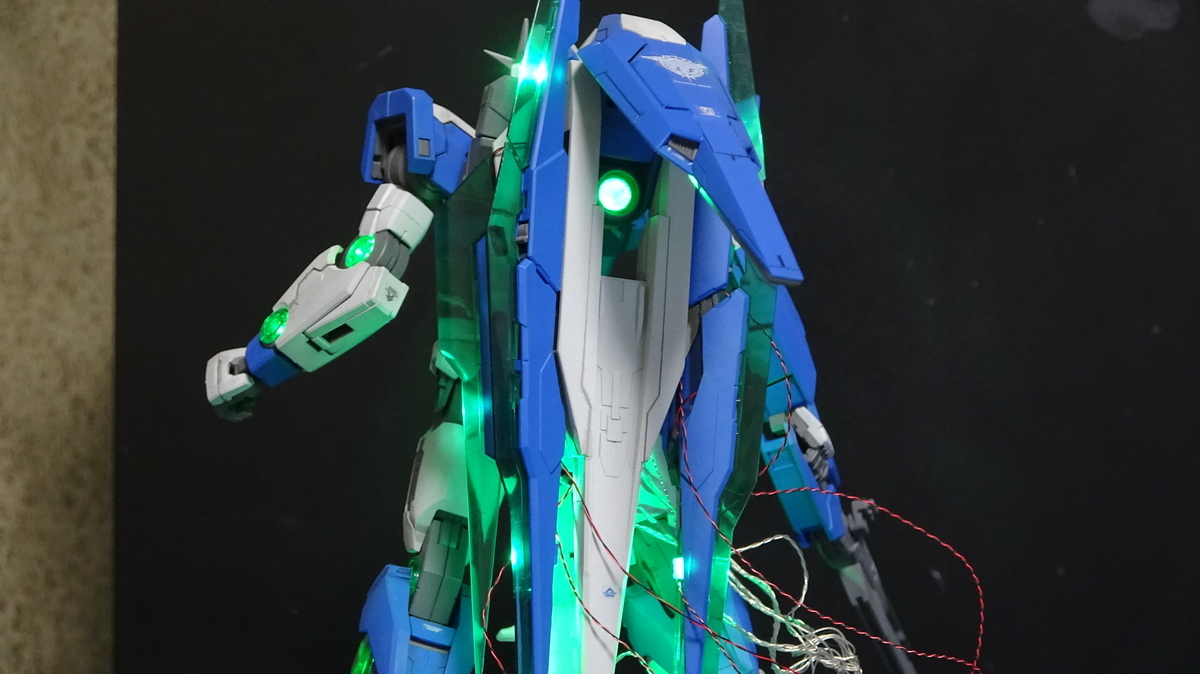

Y Type Cluster Gundam

中央:F90 III型

前面左から

Mega beam bazooka x 2門

縮小版 beam rifle x 1 挺(換装弾倉の排除)

高出力beam shield x 1枚

V packのF91に連なる形と異なるのは開発経緯に由来する。電力供給量により防御面積を広げられる構造。

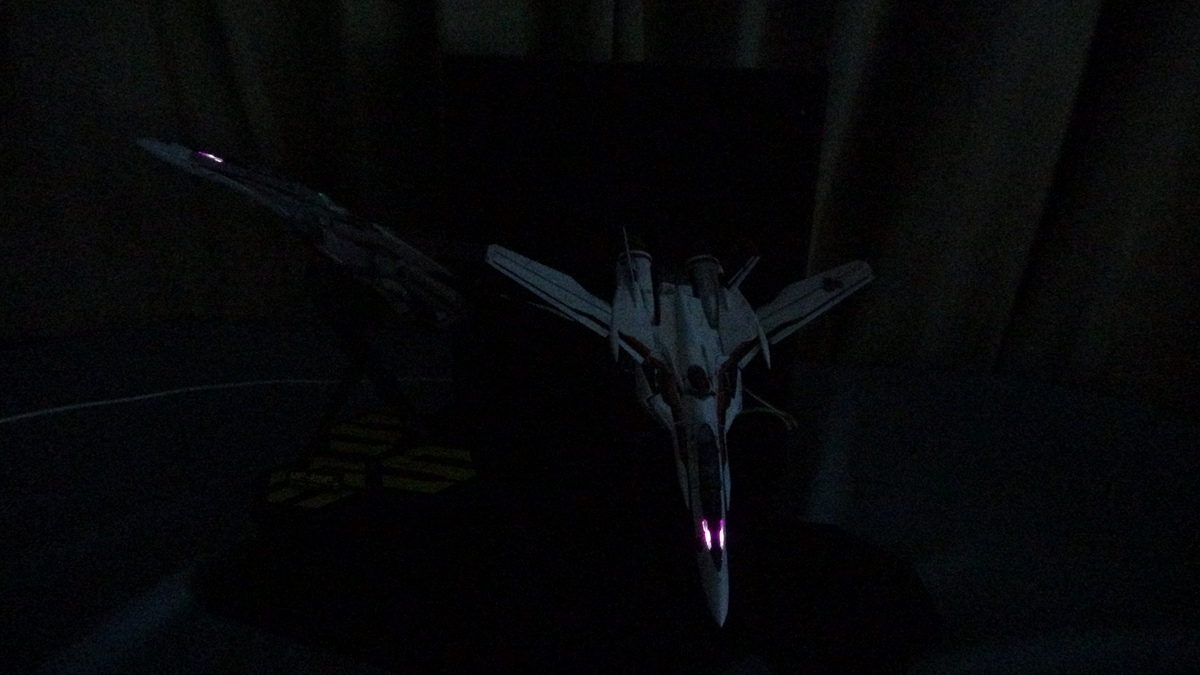

主戦闘機と合体する前の背中。部品にはF90 I、IIがた同様のback packが付属している。

主戦闘機(Core fighter)垂直翼の淵の部分は本体と同じ青色なのだが、塗装するのを忘れてしまい真っ白のまま。stickerで淵の部分を覆える仕様だったが、塗装色と合わないため断念。

部品では一色のままだったが、車輪と基軸を正直面倒だが色分けした。

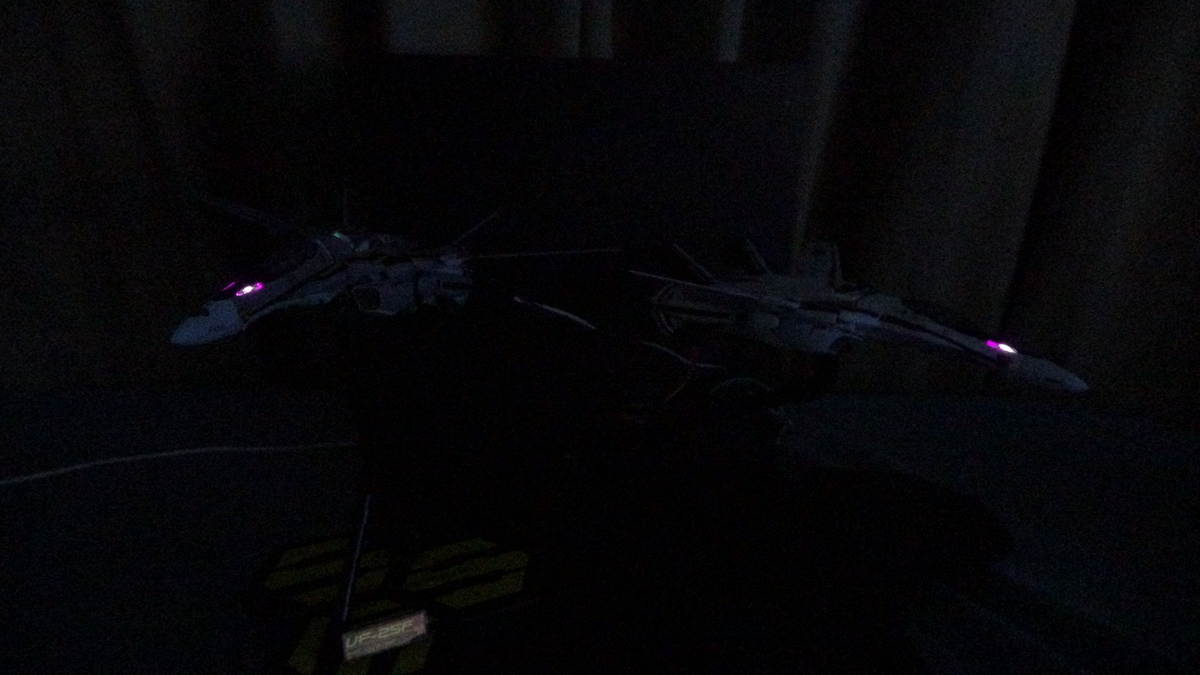

主戦闘機CFと推力増強機CB(Core booster)の連結前

連結後。正直このままでも差し支えない気がする。

水平合体。この合体機構は0083のGP01、GP03以降U.C戦記の中では登場しなかったがF90年代においてA.E.ではなくS.N.R.Iによって復活を遂げる。

さらにこれの技術発展がV Gundamに引き継がれているとかいないとか?

別作品のG GundamのGodにも採用された名技術。

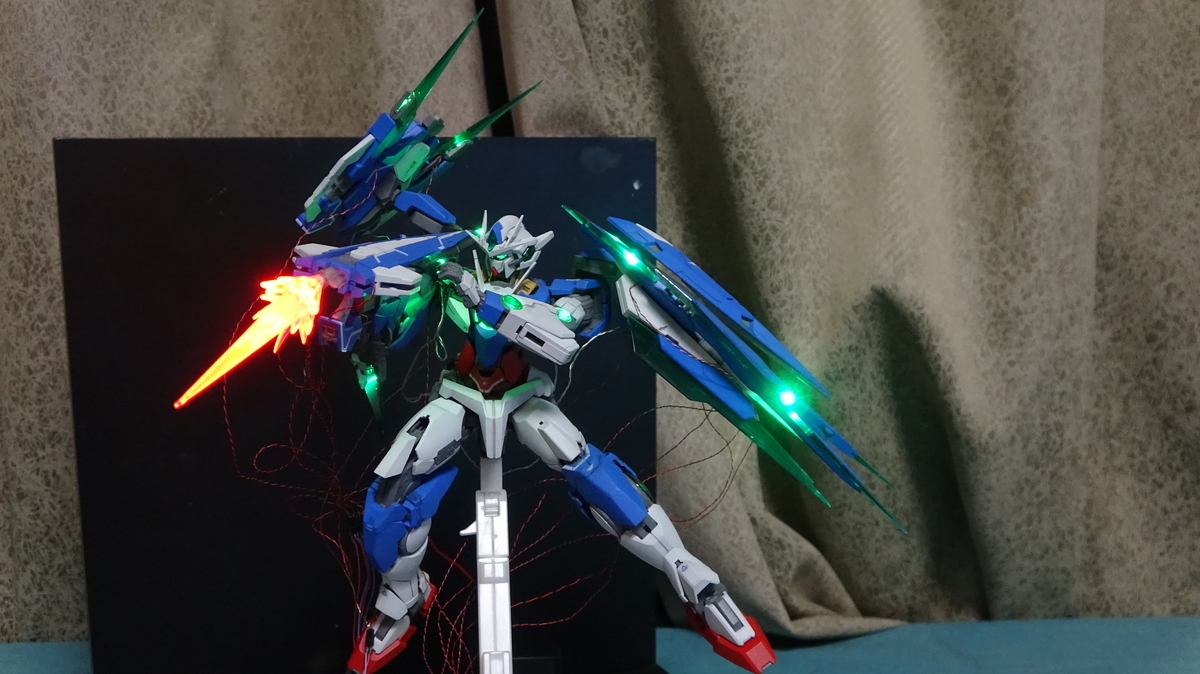

boosterを解除した時の背面

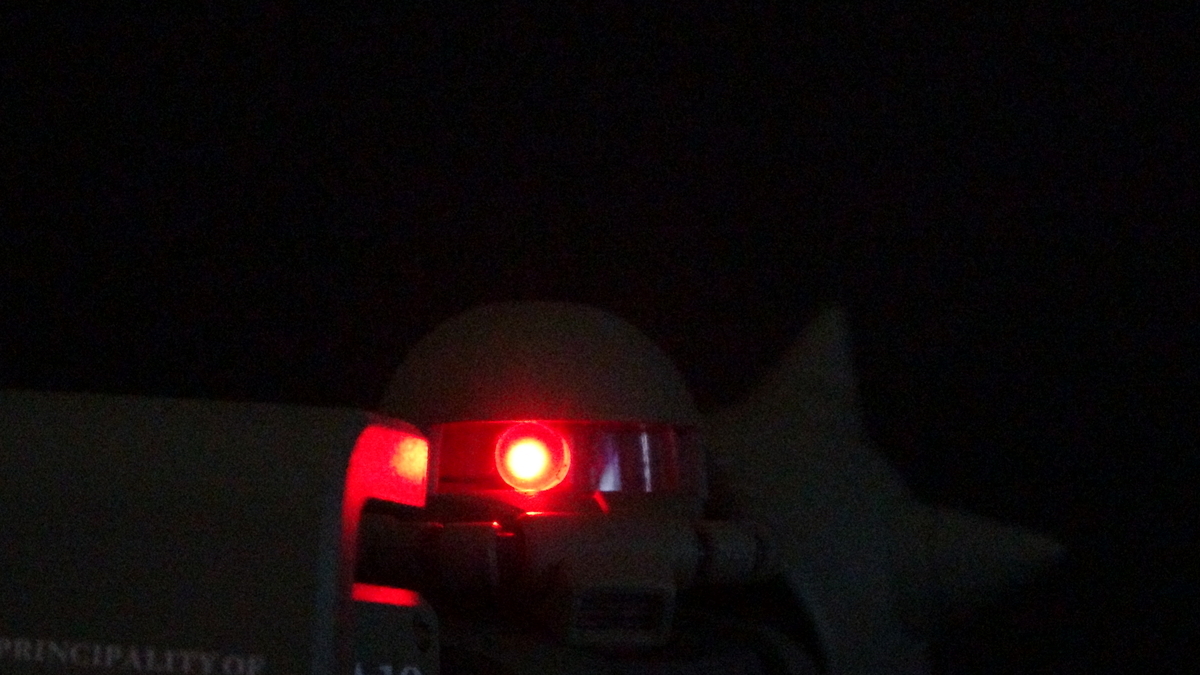

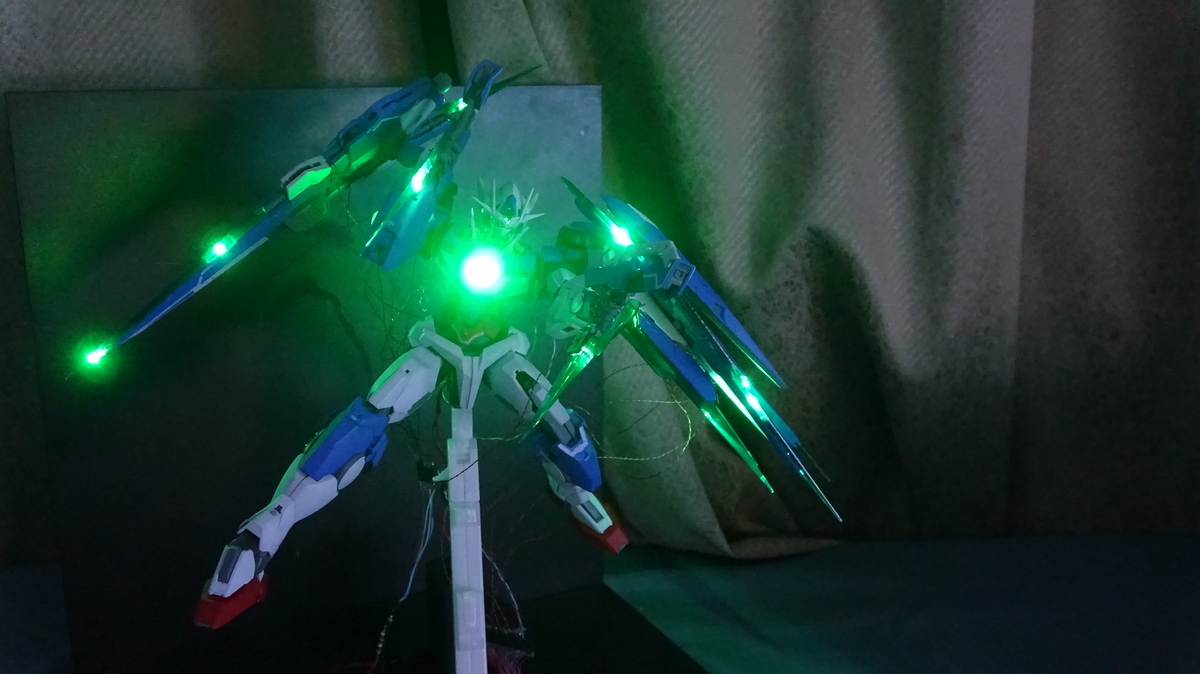

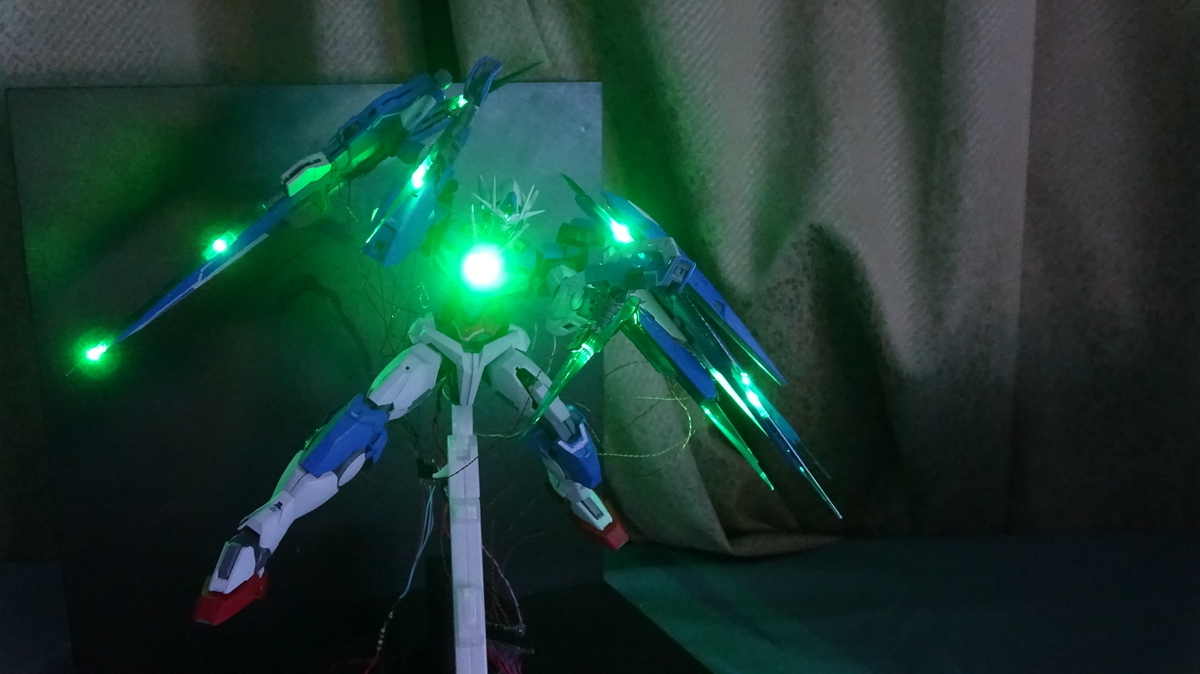

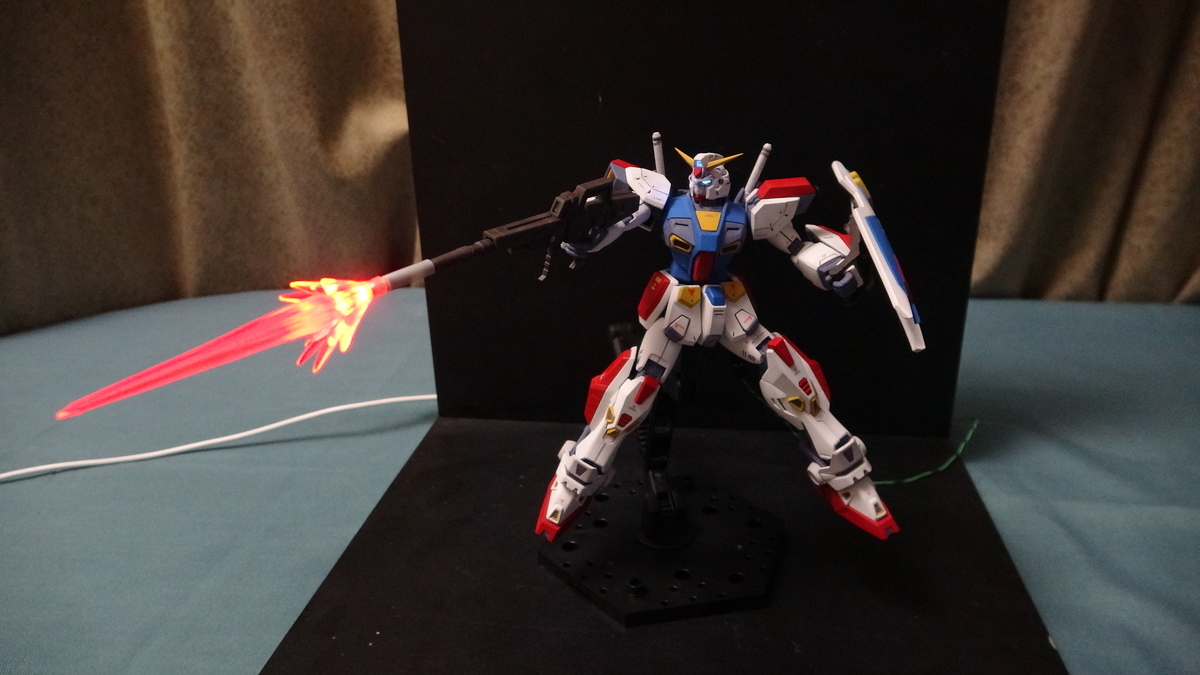

双眼sensor以外の、胸部上左右のsensorも発光させてみた。LED配線の影響で装甲ぴったりと閉めすぎると電線が切れてしまうため前後装甲の噛み合いの隙間から光が漏れてしまうのは残念。今後電池は使わない商用電源供給回路を作ったため時間気にせず好きなだけ発光し続けられる。

本来、額の透明部は双眼の部分と光の経路が繋がっていないため一つのLEDでは光らせる事は出来ないがLED 2個使用すると配線の手間、壊れた時の修復難易度が上がるので一つで発色出来るように施した。

後頭部のsensorもしっかりと発光。つなぎ目から漏れている?隙間を埋めるということは接着作業後に表面の凹凸やすり掛けをする作業。これを行うとLEDが壊れた時に分解できなくなるので仕方がないこと。

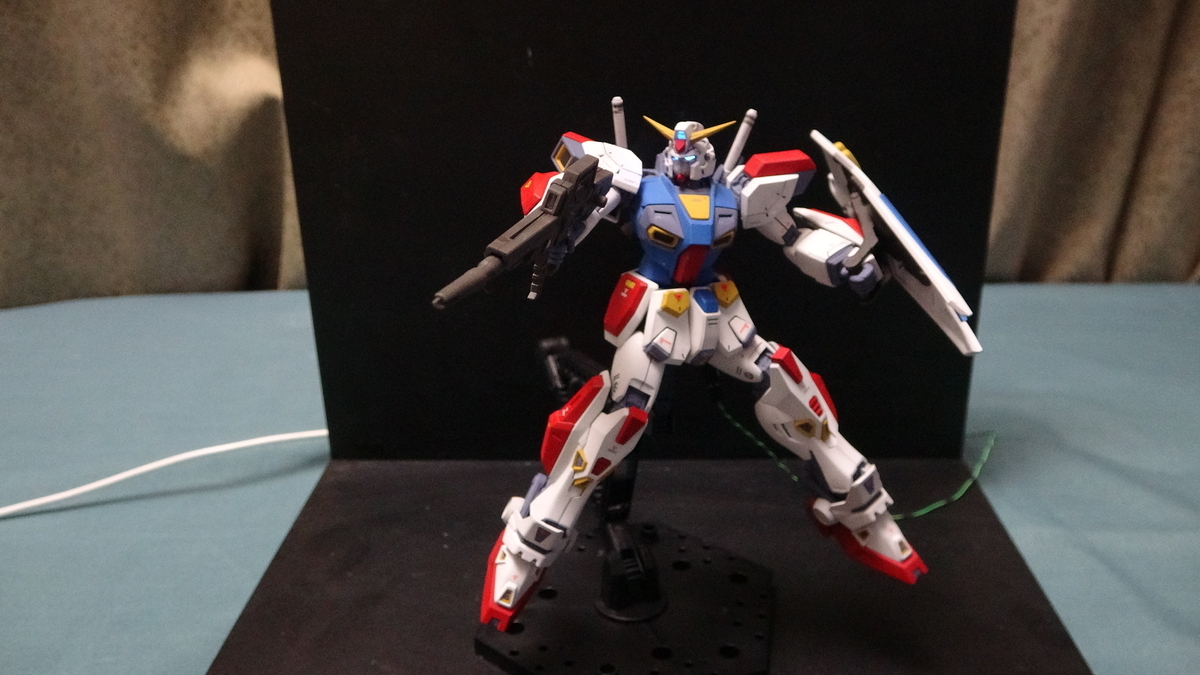

Beam rifleとBazookaを1挺ずつ装備。もう一つのBazookaは腰に携えている

F90III YはF91後の開発らしくBazookaはF91のV.S.B.R技術転用があるらしく、この腰のHard.Pointに装着するのはそのための仕様との事。

黄色のLEDの発色が弱く、赤、青、緑と比べると暗く感じてしまう。

化粧箱画の姿勢再現

Beam shieldもLED電源内蔵発光を実現!上下で盾の防御範囲の長さが違う。

A & L Type

奥:F90 I型一号機とA Type

奥:F90 I型一号機とA Type

前:F90 II型とL Type

この二つはMG化前の1990年代のEGで個別で販売されていた。当時の通り、F90 IにはAをF90 IIにはLを装備させて撮影。当時はMisson packではなくWeapon Variationと表記は別物。

この長距離砲は実弾と重粒子弾の両方を扱えるきわめて特異な武器。Beam rifleとsarber兼用はよくあるが、実弾と重粒子弾兼用はこれ以外覚えがない。

長距離砲を畳んで、背面に移動させた姿。

上はMG Z Gundam Ver 2.0のHyper Mega Launcher

下はL type Long Rifle(名称がLong rangeではない。直訳にすると長小銃。笑うしかない長筒銃ちょうとうじゅうとでもいうべきか?)

F90の大きさでZの高火力武器以上の威力がある武器且つ、長物を扱う事に胸が篤くなる。

部品としては真っ白だった実弾の弾頭と薬莢の塗分け。撮影後はすぐに箱入りするのに無駄な塗装。

上:A typeのMega Beam bazooka試作機

下:F91のMega Beam bazooka(正規版)

本来試作機の色は全色左側においてあるbeam condenser magazineのように紫一色で味気ないものだったが若干紫を残しつつmagazine1つと砲身部をF91の正規版に近い塗装に変更した。

A type の推進翼両肩に二連機銃は部品の色の紫だったが味気ないので単身長身で色分けを行った。

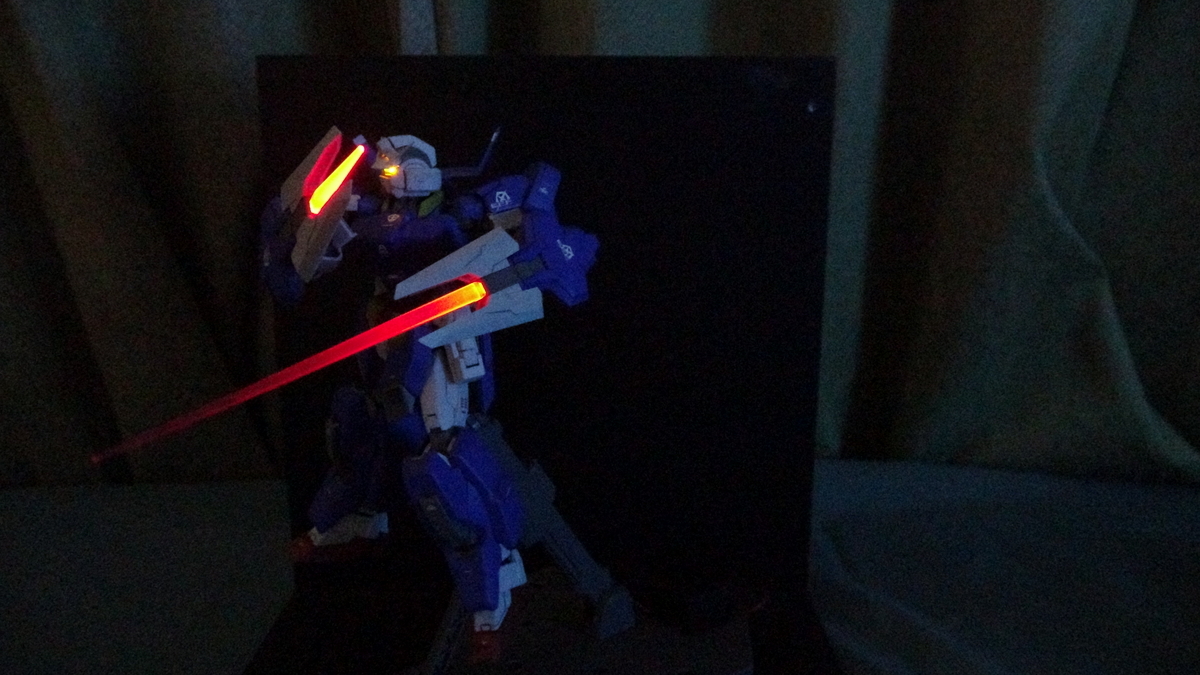

J & Q Type

Q Type

Back packの両肩二基ずつ付いている推進器は構造上何枚も重ね合わせられる設計なので操縦者が耐えられるならいくらでも重ね合わせられる。

無限に連なった追加推進器を駆れるNT操縦者なら刻すら超えられるかも・・・。

J Type

この青色の多さの装甲はZIIを彷彿させる。

装甲の厚みはNT-1に近い。

両手首の装甲武器は初代Full Armor Gundamにすごく似ている。

前回からの今回の発表まで約半年次はいつになることやら?

でも次は10年近くお蔵入りしているMACROSS Fのあれを作製しないと・・・。

箱積みが多すぎてもう新しいMGは買わないと決めたのに、まっ、またすっ、少しだけ増えてしまいました。いつになったら全部片づけて部屋の整理ができることやら・・・。

F90 A to Z Projectも残すところXとZの二装備というよりは二機になる可能性が高い。

いまだに公式発表はされていないがXもZもYと同様の新機軸系に向かいそうな予感がする。私が箱積みにしているMGをすべて処理するよりも前に発売されるか、どうか?

最後に毎度の如く、私が書いた小説を読んでくださいの宣伝をしておきます。お願いします、読んで評価をください。そして、面白いと感じたら宣伝して広めても欲しく願うところです。

題名:CRoSs MiND、統一世界観という設定で書き上げた処女作、小説初別冊複数主人公による群像劇全15編の超巨編、過ぎ去った戻れない日々に涙する・・・。

KAKUYOMU

https://kakuyomu.jp/search?q=CRoSs+MiND

Novelup+

https://novelup.plus/user/754425391/story

奥:F90 I型一号機とA Type

奥:F90 I型一号機とA Type